プロトタイプ

オーダーしていたソーダストストーブのプロトタイプが完成しました。

オーダーしていたソーダストストーブのプロトタイプが完成しました。

このプロトタイプは、以前このブログで紹介した、英国FULGORA STOVES LIMITED社のソーダストストーブの構造、寸法に準拠しています。

このタイプのストーブが日本で稼動したことは、おそらく無いと思います。

基本寸法はこのストーブと同じにしなければいけません。

まず、同じものを製作して実証します。余計なアレンジは、ストーブの効率を低下させかねません。オリジナルを基準としてプロトタイプを製作すれば、次のアレンジは容易になります。

ちなみに、FULGORA STOVES LIMITED社のソーダストストーブは、特許取得品だが期限は切れています。

プロトタイプの製作にあたり、考慮、目標にしたことは・・・

プロトタイプの製作にあたり、考慮、目標にしたことは・・・

1.基本的な寸法を踏襲しながら製作コストを下げること。

2.FULGORA STOVES LIMITED社のものは、煙突取り付け位置が低い。ストーブ上面から煙突取り付け位置センターまで、およそ400㎜強。ここが熱交換部分になると説明されています。

燃料の中央に空けられた煙道から燃え上がった燃焼ガスは上蓋で反転し、アウターケースとインナーケースの間を下りて、下にある排煙口から排出されます。

しかし、これだけの距離があると、着火直後の上昇気流が不足しているときに上蓋から煙が漏れると思われます。

しかし、これだけの距離があると、着火直後の上昇気流が不足しているときに上蓋から煙が漏れると思われます。

そこで、当ブログ、「補足資料(Sawdust Stove 4)」に掲載した、ソーダストストーブのように、排煙口を2つ設けます。

煙突全体が暖まって十分な上昇気流が発生するまでは、上の排煙口に取り付けているダンパーを開き(画像上から2番目)、そこから排煙するようにしました。

3.FULGORA STOVES LIMITED社のストーブは、本来ワークショップ(工房、作業場)用のようですが、私は家庭使用を目指しています。

3.FULGORA STOVES LIMITED社のストーブは、本来ワークショップ(工房、作業場)用のようですが、私は家庭使用を目指しています。

以前から書いてきましたように、薪ストーブの宿命である、薪の調達の軽減。薪の投入回数の低減を目標にしているためです。

ホンマ製作所の「ストーブカマド SKS-510」の寸法は、W510×D660×H840(mm)。FULGORA社のものは、これに近い寸法であったため安心感がありましたが、出来上がったソーダストストーブの高さは、家庭には高すぎる印象でした。

画像上から3番目は、引出し式空気調節口である。

画像上から3番目は、引出し式空気調節口である。

引出し式のにしたのは、以下の理由からです。

1.コスト削減。

オリジナルはスライドドアであるが、これは加工が面倒です。

ドア式でも兆番の取り付けと、任意の位置で止まる構造にしなければならないという問題があります。かといって、回転式では、FULGORA STOVEの図面で指示されている、最大70×140㎜という空気取り入れ口を確保するためには、円盤がかなり大きくなるし、円筒表面に取り付けるとなると受け部分が平面である必要があります。

以上の理由から、引出しの引き加減で空気調節を行うようにすれば、構造、加工が簡単になると考えたのです。ただし、底板が邪魔になり、空気の流通がスムースに行われるかという若干の不安はあります。

2.インナーケース底板中央に空けられた空気取入れ口から落下する灰の、受け皿としての機能を持たせることができます。

2.インナーケース底板中央に空けられた空気取入れ口から落下する灰の、受け皿としての機能を持たせることができます。

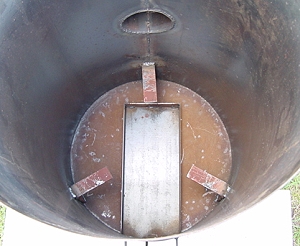

画像上から5番目は、アッシュトレイを兼ねる空気調節器を上から見た所。

インナーケースを支える3本のステーが見えます。このステーは長くしてあり、オイル缶として使われたペール缶や、小型のドラム缶なども利用できるようにしてあります。

画像上から6番目は、インナーケース。

画像上から6番目は、インナーケース。

サイズは、直径350㎜、本体高さ600㎜。これにオガクズを詰めると、およそ6時間の燃焼が可能というのですが・・。

中央には、リムーマブルコアチュ-ブと言われる棒を差し込んでいます。今回は木材で製作しました。ソーダストを詰めた後、抜けにくいことが予想されたので、テーパーにしました。

画像下は、インナーケースをセットした所。

次は燃焼試験です。