イギリス製ソーダストストーブ

日本でも、以前は既製品を含め、多くのオガクズストーブが使われていました。現在、おそらく簡単に入手できる既製品はありません。

オガクズストーブに注目するのは、燃料の入手が容易で、そのまま燃やせる。

燃料のオガクズが安い。

一度の補給で比較的長時間燃やすことができ、薪の調達、確保(調達-タマ切り-薪割-乾燥)に掛かるエネルギーを減らせるという個人的背景があります。

燃料確保の容易さを考えると、ペレットストーブがありますが、大雑把に見積もって、年間消費量を、約1トンとした場合、燃料費は4万円前後になってきます。これでは灯油に太刀打ちできません。

燃料確保の容易さを考えると、ペレットストーブがありますが、大雑把に見積もって、年間消費量を、約1トンとした場合、燃料費は4万円前後になってきます。これでは灯油に太刀打ちできません。

そもそも、ペレットストーブの販売広告には、「自然環境にやさしい」「バイオマスエネルギーであるペレットを使用するため地球環境に大変いい」等々謳っていますが、木材を乾燥させてペレット状にするために、一体どれだけの化石燃料が使われているかについては触れられてはいません。

兎に角、価格では灯油に及ばないし、熱量の比較に於いても同様です。

(ただし、薪の確保にうんざりしている今は、割高なペレット燃料を用いるストーブでもいいかとさえ思う)

ペレットストーブはさておき、国内で一般的ではなくなったオガクズストーブですが、海外で面白いものを発見しました。

イギリス製のソーダスト(オガクズ) ストーブです。

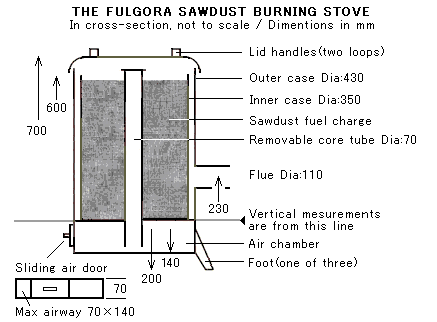

FULGORA STOVES LIMITED社(Battersea LONDON)製、Fulgoraストーブと呼ばれるものです。

FULGORA STOVES LIMITED社(Battersea LONDON)製、Fulgoraストーブと呼ばれるものです。

特許を取得したストーブで(Patent No 595869:現在は特許切れ)、簡単なコンストラクションではありますが、非常に効率的なストーブであるといいます。

紹介しているものは、最も小さなモデルで、1970年代に販売されていました。

ストーブは軟鋼製であり、脚と蓋は2㎜。他は1.2㎜厚。

ストーブは軟鋼製であり、脚と蓋は2㎜。他は1.2㎜厚。

インナーケースの底には穴が開けてあり、その穴にコアチューブを刺してオガクズを詰めた後、チューブを引き抜くと、それが煙道になってオガクズが燃焼するというものです。

エアドアーを20~30mm開けると数KWで4~8時間燃え、最高で7KWの熱量を得ることができます。

(注:1W・h=約860cal)

おがくずの他、樹皮、鉋盤の削り屑も燃やすことができるが、中央の煙道に崩れ落ちる可能性があるので注意。オガクズと混ぜて使うのがベターだが、早く燃えすぎるという問題があるとのこと。

よい燃焼のためには、オガクズの含水率が重要です。

100%以上の含水率の燃料でも燃えるけれども、大部分の熱が水分を蒸発させる際に使われます。60%以下の燃料であればよく燃えます。

煙突の直径はミニマム100㎜。

燃料は、比重とエアドアの開度によって3~8時間燃えます。

燃料は、比重とエアドアの開度によって3~8時間燃えます。

燃料の補給はオガクズが燃えてしまってからにしなければなりません。

画像(上)は、蓋を取った内部。取り外し可能なインナーケースの下に開いた穴が見えます。この穴から空気が入って燃焼させ、最上部へ昇った燃焼ガスは2つの缶の間を通って下に向かい煙突へ導かれます。そのとき室内との熱交換が行われます。

中央の穴にコアチューブを刺し込み(画像(中))、オガクズを詰めます。オガクズは圧力をかけてきつく詰めなければなりません。

詰め終わったら、コアチューブを捻りながら抜きます。オガクズが崩れないように注意(画像(下))。

画像とベースとしたイラストは、HEDON(Household Energy Network)から引用させて頂きました。

このストーブを作るには、既製の100L前後の中型ドラム缶が利用できます。

主な加工箇所は煙突の取り付け部分と、エアドア。

インナーケースを複数用意しておけば、ほぼ連続的に運転できます。

問題となるのは、オガクズの含水率ですが、60%以下なら充分燃えるということなので、乾燥の点でもかなり助かります(乾燥させた燃料がいいことは間違いないが・・)。

真剣に作ってみたいと思っているのですが・・